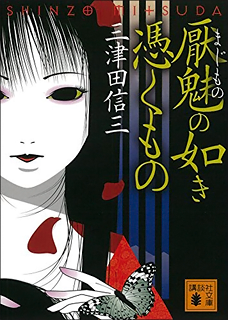

これも110円だけ握りしめてBOへ行き何か買って帰るという些細な生活イベントで手に入れた1冊。608Pの大長編。

自分、三津田信三をまだ1冊しか読んだことがない。もう読まなくてもいいかなと思ってたけど、1冊だけで判断するのもアレなので。

たぶんホラー風味の本格推理小説。この作者のこのシリーズはどれもタイトルが似ていて区別がつかない。それに読み方が分からない。

こういうの書店員にタイトルを言って探してもらうときに不利。タイトルはもっとキャッチ―で分かりやすいものにしないといけない。実際、自分が前回読んだ三津田信三の本のタイトルすらも思い出せない。

これが「刀城言耶シリーズ」の第1長編。この人は民俗学を研究する作家。舞台は昭和30年代?!中国地方の閉鎖的な山間の村・神々櫛村へボンネットバスで行くのだが、まだジーンズが珍しい時代。

ここは神櫛家と谺呀治家という二つの旧家が微妙な関係を保ちながら数百年。代々神隠しや憑き物が起こり摩訶不思議な風習が続いてる。その辺を取材しに探偵役の主人公刀城言耶青年がひとりでやって来る。村人たちが警戒心と敵対心丸出し。

だが、話の分かる村の老医師と相互理解。いろいろと村人たちから話を聴く。

神々櫛村の世界観を読者に説明し納得させるためにとにかく長大。登場人物も多いし関係がややこしい。

くどいぐらいに村の風習世界を語らないと読者が没入していけない。(むしろ途中離脱してしまう読者もいるだろうけど。)

読んでて頭痛い。なので流しながら読む。やがて読みやすくなっていく。

で、村にやってきたよそ者の山伏が組笠と蓑から作られるカカシの姿にされた状態で首を縊って死んでいる。密室的状況から判断して犯人は巫女家系で精神を病んで座敷牢にいる早霧(さぎり)か?それとも姪の紗霧(さぎり)か?(谺呀治家の女たちが漢字は違えど読みが同じというややこしさ)

さらに谺呀治家の当主もカカシの姿で川で溺死体となって発見される。

神櫛家の三男・漣三郎(大学浪人)が子どものころに体験した兄の神隠し事件と、その後に兄を目撃したり、幼なじみの小霧(谺呀治家)が巫女である叉霧刀自に薬を飲まされ生きたまま棺に入れられているのも目撃。この語りがぞっとする恐ろしさ。

まあ、このへんまでは読んでて「面白いのかな?」と期待もできた。

だが、読んでも読んでも「?」だったし、何か謎が解明される爽快感もない。

自分はこの本を3日で読んだのだが、前半とか中盤あたりの細かいことはもう覚えていない。ラストの真相開陳に快感と驚きはなかった。

作者が作り出した強引な世界観にどっぷりハマれる人向け。自分はハマれなかった。正直自分は読んでてどんどん冷めていった。

作者の語り口と構成にあまり感心もしなかった。ちょっと背伸びをしたい十代向け。ただし難解。

2冊読んでみて、自分としてはもう読まない判定。無駄に長い。吉野裕子の民俗学本から引っ張ってきた蛇信仰知識が多数。