よせばいいのに他に行くところがないものだからついハードオフのジャンク箱をのぞき込んでこいつを見つけてしまった。RICOH YF-20Dという赤プラカメ。110円のところを15%オフの93円でゲット。

このカメラに関する情報がネット上でほとんど見つけられない。オークションとかメルカリとかのクソ情報ばかり。

見た目から推測して80年代後期の赤い家電カメラブーム期のデザインぽい。1987年製ということだけわかった。

このカメラはおそらく単焦点シャッター1速、フィルム感度を切り替えることで絞りが変えられる簡易なプラカメだと思った。電池質が溶液がはみ出して汚かったけど、掃除をすれば仕えそうだと思った。これから桜の季節に持ち歩いたら楽しそうだと思った。だが…、その見通しは甘かった。

このカメラが電池を入れないとシャッターが切れない。モーターがフィルムを巻き上げる時に、スプロケットがシャッターチャージのための歯車を回転させるタイプ。なので作動を確認できなかった。

このカメラが電池を入れないとシャッターが切れない。モーターがフィルムを巻き上げる時に、スプロケットがシャッターチャージのための歯車を回転させるタイプ。なので作動を確認できなかった。

家に持ち帰って電池接点をガリガリこすって掃除して電池を入れたら、ずっとガーっと内部でモーターが回りっぱなし。電池を抜き取らない限り止まらない。仕方なく分解する。精密ドライバーで表面にあるビスをすべて外す。なんとか苦労してプラスチックの外皮をはがす。すると…

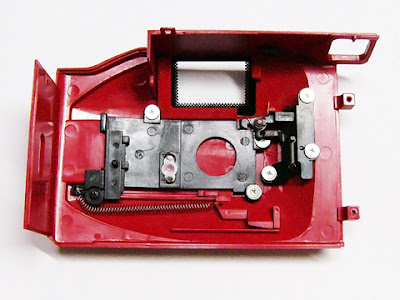

こういうユニット。思っていた以上に内部構造が複雑。モーター巻き上げでフラッシュ内臓のコンパクトフィルムカメラは意外にややこしい構造をしていることがある。コンデンサーは感電しないよう注意が必要。(自分、過去2回ぐらいジャンクカメラをいじってて目の前で火花が散ったことがある)

電池室奥から派手に漏れ散らかした溶液が金属部品を完全に腐食させてしまっている。コンコンとドライバーで叩いて振るとサビの粉がバラバラと落ちてくる。どこにハマっていたのか不明なスプリングも落ちて来た。きっと内部のピンなども崩落している。歯車もさび付いてる。これは修理不可能。手に負えない…。

93円で入手したにしても、こういう使えないカメラは要らない。ゴミというか、オブジェ小物でしかない。ネジ部品取りジャンク箱行き。

今回、ひとつの教訓を得た。モーターで巻き上げる80年代カメラで電池質がヨゴレまくった個体は修理不可能なものがある。もう2度と買わないようにしよう。

これも授業料。自分はこれまでジャンク品で修理がまったくできないか失敗したものは5台ほど。(それでもまだ少ない方だと思う)

やはりジャンクフィルムカメラは初心者にはオススメできない。失望することも日々多い。

いちおう、前面のレンズカバー裏側構造も載せておく。世界のどこかで誰かの役にたつかもしれないから。もうここ数年まったくジャンクカメラ漁りを止めていた。5年ぐらい前からまったく程度のいい欲しいようなジャンクフィルムカメラが見つけられなくなっていた。

かつて飽きる程見かけたKONICA C35EFとかKyocera Samuraiとか、500円以下でまったく見つけられない。誰かが漁りつくして修理して転売とかしたのかもしれない。